- a

- b

- c

- d

- e

- f

- g

- h

- i

- j

- k

- l

- m

- n

- o

- p

- q

- r

- s

- t

- u

- v

- w

- x

- y

- z

-

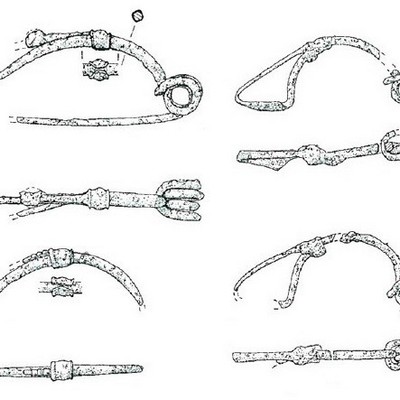

Rinforzo e passante di fodero di coltello da una tomba di Kagan del VII secolo (Kecskemét, Katona József Múzeum).

Rinforzo e passante di fodero di coltello da una tomba di Kagan del VII secolo (Kecskemét, Katona József Múzeum). -

La comune origine aquileiese della cristianizzazione del Cadore ha consentito, nei secoli, il permanere dei legami che lo uniscono al Friuli. Tra gli altri fattori, l'azione missionaria intrapresa da sant’Ermacora presso i popoli cadorini favorì l’adesione al nuovo credo. Almeno dal V secolo, è probabile la dipendenza dal vescovo di Iulium Carnicum (Zuglio) della regione del Piave, poi sottoposta al patriarca e arcivescovo di Aquileia e Udine, fino almeno al 1846, quando il territorio dell’antico Arcidiaconato del Cadore fu accorpato all’Arcidiocesi di Belluno-Feltre.

-

Fra le modalità più diffuse di insediamento stabile in Friuli fra le età del Bronzo e del Ferro vi è quella del castelliere, termine che deriva dal latino castellum (‘villaggio’). Si tratta di abitati posti su alture, non necessariamente molto elevate, che facilitavano la difesa dagli eventuali attacchi improvvisi di popolazioni ostili. In questi luoghi, circoscritti generalmente da fortificazioni, si trovavano sia le abitazioni che gli spazi riservati alla produzione agricola e alla cura degli animali allevati, oltre che le necropoli per la sepoltura degli abitanti. Le diverse attestazioni toponomastiche latine che permangono di questi siti provano che tali insediamenti ottennero un riconoscimento formale da parte dei romani.

Alcuni di essi hanno restituito testimonianze archeologiche, mentre di altri permane traccia soltanto nei nomi. Negli ultimi decenni sono stati oggetto di indagine, fra gli altri, i castellieri di Ajello, Castions di Strada, Galleriano di Lestizza, Gradisca di Sedegliano, Variano di Basiliano, Savalons a Mereto di Tomba, e quello rinvenuto durante il restauro di palazzo Mantica a Udine.

Castellieri e tombe a tumulo in provincia di Udine

Ancora intorno a castellieri, cente, motte e castelli

Il castelliere di Variano. Le attività e gli spazi domestici di un villaggio di 3000 anni fa

-

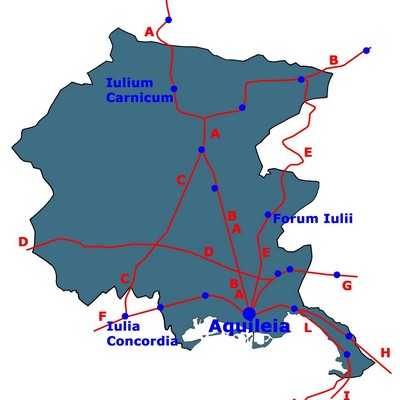

La centuriazione, un sistema di regolazione dell’assetto territoriale abitativo e agricolo, ha le sue radici nella grande espansione della civiltà romana. La necessità di garantire terre ai coloni disposti a lavorarle, sia ai soldati da premiare per le conquiste raggiunte che alle popolazioni locali da assimilare, comportò la suddivisione regolare (ortogonale) di strade, canali e appezzamenti. La ripartizione dello spazio attraverso strade e campi determinava la creazione di aree di forma quadrata a intervalli paralleli di 20 actus (corrispondenti a 710,40 metri). Ogni appezzamento rappresentava una centuria da affidare ai coloni. L’organizzazione del paesaggio agrario alle spalle della città portuale di Aquileia fin dalla sua fondazione romana fu basato sulla centuriazione.

-

Il popolamento di Forum Iulii (Cividale del Friuli) e dell’area circostante, a ridosso del confine alpino orientale, fu molto precoce: ebbe inizio almeno dal Paleolitico. L’area di passaggio verso i territori dell’attuale Slovenia rendeva questo centro una delle piazze più strategiche per i romani, che vi stabilirono un castrum fin dal II secolo a.C., ampliato a forum (mercato) nel secolo successivo, durante l’Impero di Giulio (Iulius) Cesare. All’epoca Cividale era già uno dei municipia friulani della X Regio Augustea; il riconoscimento del suo rilievo politico-amministrativo trovò il suo culmine soprattutto dopo la caduta dell’Impero, con l’arrivo dei Longobardi.

-

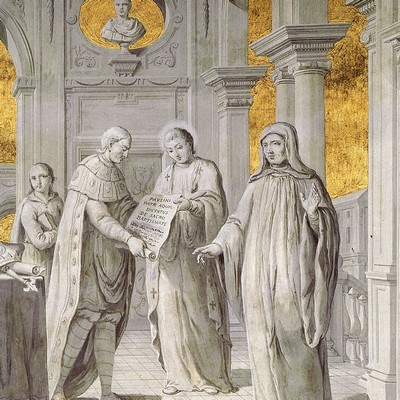

L’assetto amministrativo e territoriale dato dai franchi al territorio friulano fu in continuità con quello longobardo (fatta eccezione per l’inclusione dell’Istria). Tale scelta, alle radici dell’identificazione fra la regione e i popoli che la abitarono, rafforzò la funzione difensiva ricoperta dal Friuli, prima dal Ducato longobardo e poi dal marchesato franco, nei confronti delle possibili incursioni dall’Europa centro-orientale. Il dominio franco in Friuli coincise con l’elezione a patriarca di Paolino d’Aquileia: il grande rilievo culturale e spirituale di questa personalità ebbe il suo culmine in occasione del concilio del 796 tenutosi a Cividale.

-

Il termine ‘Friuli’ deriva dalla contrazione di Forum Iulii, denominazione latina dell’attuale Cividale del Friuli. La latinità di questo toponimo attesta come l’unitarietà territoriale e politica della regione sia frutto del dominio dei romani, che vi si stabilirono durante il II secolo a.C. Fu durante l’Impero di Giulio Cesare che ad Aquileia si sviluppò il forum (mercato) in luogo del castrum (castello), ampliando le funzioni commerciali insieme a quelle difensive. La parola ‘Friuli’ ha dunque per significato originario ‘mercato di Giulio Cesare’.

-

I celti, o galli, hanno abitato a partire dal VI secolo a.C. una buona parte dell’Italia settentrionale, detta anche Gallia cisalpina, cioè ‘Gallia al di qua delle Alpi’, per distinguerla dalla Gallia transalpina, la ‘Gallia al di là delle Alpi’, corrispondente, grosso modo, all’odierna Francia. Con galli carni o carni si indicarono le popolazioni stanziate nell’ampia regione alpina orientale, a cavallo dei due versanti, attorno alla metà del I millennio a.C. Tra le attestazioni letterarie più rilevanti sulla loro cultura e presenza in Friuli, vi è un passo della Naturalis historia di Plinio il Vecchio (III, 126-127), nel quale si afferma che la decima regione italiana era abitata dai carni e il Friuli, descritto sulla base dei limiti idrografici, ne era il regno; Carnorum Regio lo definì Tito Livio in Ab urbe condita (XL, 54). A partire dal III secolo a.C. furono assoggettati al potere dei romani.

-

La posizione cruciale fra mondo latino, germanico e slavo di Gorizia ha condizionato la sua storia probabilmente fin dalla romanizzazione. Il suo sviluppo quale città è documentato a partire dal principio dell’XI secolo, quando era già manifesta la sudditanza a signori germanici (come i pusteresi Mosburg, oppure gli stiriani Eppenstein). Il gruppo nobiliare originario, i conti di Gorizia, detennero in feudo la città e il territorio circostante, configuratosi nel tempo come Contea. Con il dominio veneto sul territorio un tempo patriarcale, i conti di Gorizia chiesero e ottennero (1424) l’investitura feudale della Contea. Nel 1500, con la scomparsa senza eredi di Leonardo, ultimo dei conti, l’imperatore Massimiliano I d’Asburgo ricevette la Contea, assoggettandola alla giurisdizione imperiale. Questo atto segnò l’inizio della cosiddetta ‘dualità’ politica del Friuli, diviso tra la sfera di influenza veneziana e quella asburgica.

-

La crescita e lo sviluppo di Aquileia sono speculari a quelli di Grado. Nella sua isola trovarono rifugio dalle incursioni degli unni le genti provenienti dal centro aquileiese. Lo stesso patriarca Paolino vi spostò la sede. Successivamente, ad attestare l’importanza sempre maggiore del centro, nella basilica di Santa Eufemia trovarono posto le reliquie dei primi santi martiri aquileiesi, Ermacora e Fortunato. Il progressivo predominio di Venezia fece soccombere il ruolo del patriarca gradese, che vi traslò a partire dal XII secolo il suo titolo e le sue funzioni.

-

Il suo patriarcato (1251-1269) si segnala per le diverse novità introdotte per la società friulana. Fu fra i primi patriarchi a risiedere con continuità in Friuli, eleggendo Cividale a sua sede. La sua prolungata permanenza consentì diverse visite alle terre soggette, promosse la diffusione degli insediamenti monastici, rafforzò il sistema difensivo. Ma, soprattutto, accordò privilegi ad alcuni centri che, per le caratteristiche insediative e demografiche del Friuli, non si possono dire delle vere e proprie città, riconoscendo loro una funzione economica negli scambi commerciali con l’oltralpe. Data agli anni del suo patriarcato lo sviluppo di Portogruaro, Tolmezzo, Monfalcone, Sacile, Venzone, Gemona, ma anche di Udine.

-

Le grotte verdi di Pradis rappresentano una delle poche località con attestazioni riferibili all’epoca del Paleolitico medio (120.000-35.000 anni fa). Vi sono stati rinvenuti manufatti litici, come bulini, grattatoi, strumenti a dorso, e frammenti di ceramica.

-

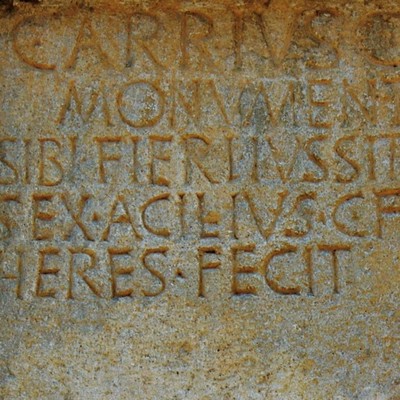

Iulia Concordia, l’odierna Concordia Sagittaria, fu così denominata dai romani a metà del I secolo a.C. Il centro si trova alla convergenza fra la via Annia e la via Postumia, le direttrici che, solcando l’area padana, si congiungevano ad Aquileia. La prima aveva origine ad Adria, mentre la seconda univa i porti di Genova e di Aquileia. La funzione dell’insediamento di Iulia Concordia, le cui prime attestazioni risalgono almeno al IX secolo a.C., era dunque di scalo e di redistribuzione delle merci in transito.

Tracce di epoca romana a Concordia sono rinvenibili in un tratto di strada basolata nel settore settentrionale dell'area archeologica e in alcuni lacerti di pavimentazioni in cotto sotto al presbiterio della basilica paleocristiana, appartenenti a strutture commerciali di I-II sec. d.C. -

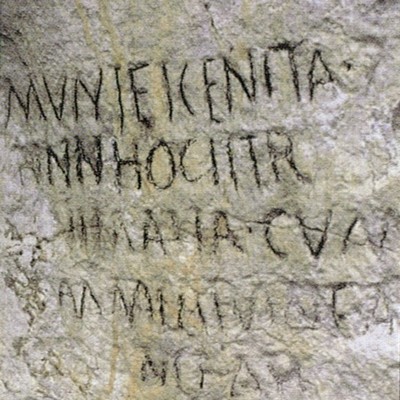

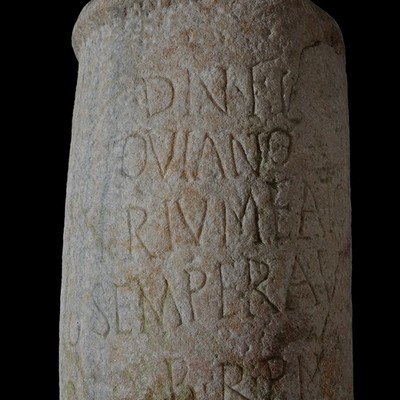

L’attuale Zuglio rappresentava la città più settentrionale del territorio italiano soggetto al dominio dei romani. Fondata attorno alla metà del I secolo a.C., divenne una colonia nel I secolo d.C. e un centro urbano nevralgico per i controlli dei traffici con l’oltralpe. Il passo di Monte Croce Carnico, dove si conserva un’importante iscrizione del 373 d.C. che attesta il rifacimento della strada, era uno degli snodi della via Iulia Augusta che univa Aquileia al Norico. La funzione sempre più rilevante che Zuglio assunse nel tempo fu pienamente riconosciuta nel IV secolo, quando divenne sede vescovile suffraganea di quella aquileiese. L’affermazione del Cristianesimo nell’area nord-orientale, compreso il Cadore, si deve molto probabilmente all’azione pastorale dei vescovi di Iulium Carnicum, la cui serie perdurò fino all’VIII secolo, quando il titolo fu riassorbito dal patriarca di Aquileia di stanza a Cividale.

Museo archeologico Iulium Carnicum. La città romana e il suo territorio nel percorso espositivo

-

Sigillo del patriarca Marquardo di Randeck (Udine, Archivio capitolare).

Sigillo del patriarca Marquardo di Randeck (Udine, Archivio capitolare). -

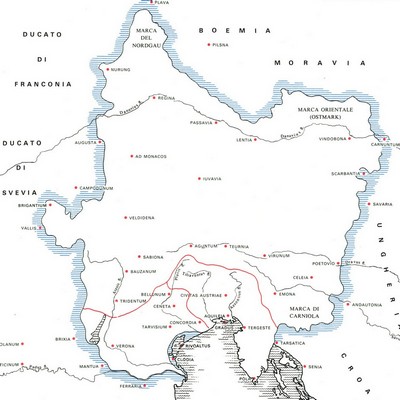

I domini della casa di Sassonia nel 952-976 (Girolamo G. Corbanese, Il Friuli, Trieste e l'Istria. Dalla preistoria alla caduta del patriarcato d'Aquileia, Udine, Del Bianco, p. 167).

I domini della casa di Sassonia nel 952-976 (Girolamo G. Corbanese, Il Friuli, Trieste e l'Istria. Dalla preistoria alla caduta del patriarcato d'Aquileia, Udine, Del Bianco, p. 167). -

Il patriarca Paolino tra Carlo Magno e l’abate Alcuino durante il concilio di Cividale del 796, affresco bicromo di Pietro Antonio Novelli, 1790 (Udine, duomo).

Il patriarca Paolino tra Carlo Magno e l’abate Alcuino durante il concilio di Cividale del 796, affresco bicromo di Pietro Antonio Novelli, 1790 (Udine, duomo). -

Il meccanismo giuridico attraverso il quale la Repubblica di Venezia sancì formalmente il dominio sulle terre assoggettate fu il patto di dedizione. A differenza della conquista vera e propria, il patto prevedeva l’offerta (il ‘darsi’) da parte di chi verrà sottoposto al dominio stesso di una serie di patti, come ad esempio il riconoscimento degli statuti pre-esistenti, oppure la conservazione delle prerogative possedute precedentemente ai nuovi principi. Il 19 giugno 1420 la Patria del Friuli si vide accordato il patto di dedizione dalla Repubblica di Venezia.

-

Il ritrovamento più significativo di Piancada è costituito dai resti di una sepoltura riferibile all’età neolitica, di cui si conservano il cranio e alcune ossa degli arti. L’esame antropologico ha permesso di riferire i resti ad una bambina di 4-5 anni, deposta all’interno di una fossa insieme a molluschi marini che ne avevano in parte ricoperto i resti e probabilmente costituivano una sorta di offerta funeraria alla piccola, analogamente ai frammenti di tre vasi rinvenuti non lontano dal capo. La sepoltura è stata recuperata ed è esposta nella ‘Casa del Marinaretto’, a poche centinaia di metri dal luogo del suo ritrovamento.

-

Pluteo popponiano proveniente dalla basilica di Aquileia (Aquileia, Museo paleocristiano di Monastero).

Pluteo popponiano proveniente dalla basilica di Aquileia (Aquileia, Museo paleocristiano di Monastero). -

Il fiume Noncello che l’attraversa ha consentito, fin dall’epoca romana, l’insediamento e la crescita di Pordenone, che anticamente si chiamava Portus Naonis. Il suo sviluppo, dovuto alla posizione strategica quale nodo dei transiti fra l’area litoranea veneziana e l’oltralpe, fu accompagnato dall’interesse manifestato dai gruppi nobiliari carinziani e stiriani nei suoi confronti. Divenne quindi proprietà della casa imperiale nel 1282. Fino alla conquista veneziana del 1508, Pordenone fu un’importante enclave imperiale in seno al territorio patriarcale e a quello veneziano dopo il 1420.

-

Fibule rinvenute sul monte Sorantri sopra Raveo. Gi scavi archeologici condotti sul monte, dalla cui sommità si ha un’ottima visuale della conca di Raveo, della Val Degano e di buona parte della valle del Tagliamento, hanno evidenziato la presenza di un luogo di culto celtico e romano del III secolo a.C.-I secolo d.C.

-

L’insediamento di Sammardenchia, risalente al Neolitico, fu individuato negli anni Ottanta del Novecento in località Cueis. Nel corso delle campagne di scavo sono emerse numerose sottostrutture costituite da cavità di forma e dimensione diversa. Da questa area proviene anche una delle più ricche collezioni di reperti in pietra levigata dell’Italia del Nord: circa 300 manufatti tra asce, accette, scalpelli, anelloni, che documentano rapporti economici e di scambio con altre comunità preistoriche dell’Italia settentrionale e delle vicine regioni balcaniche.

Sammardenchia e i primi agricoltori del Friuli

Sammardenchia-Cûeis. Contributi per la conoscenza di una comunità nel primo neolitico

-

Allegoria dello scisma d’Occidente rappresentato, nel Libellus fratris Telesphoris, da un mostro a tre teste che incombe sugli alti prelati riuniti in concilio (San Daniele, Biblioteca Guarneriana).

Allegoria dello scisma d’Occidente rappresentato, nel Libellus fratris Telesphoris, da un mostro a tre teste che incombe sugli alti prelati riuniti in concilio (San Daniele, Biblioteca Guarneriana).

Allegoria dello scisma d’Occidente rappresentato, nel Libellus fratris Telesphoris, da un mostro a tre teste che incombe sugli alti prelati riuniti in concilio (San Daniele, Biblioteca Guarneriana).

-

A Lestans (Sequals) Villa Savorgnan ospita una raccolta di reperti provenienti dall’alto spilimberghese che comprende, fra l’altro, manufatti litici rinvenuti in comune di Sequals e risalenti al Paleolitico medio (120.000-35.000 anni fa) e alcuni strumenti in selce riferibili con buona approssimazione al Paleolitico superiore (35.000-8.000 anni fa), frutto delle esplorazioni eseguite in una grotta posta in comune di Campone (Tramonti di Sotto).

-

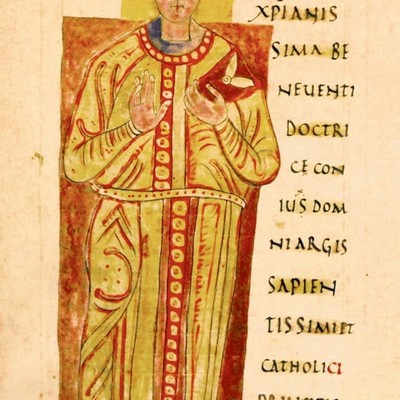

Fu il primo patriarca di Aquileia (1068-1077) a detenere il titolo di principe, unendo la funzione pastorale e religiosa a quella temporale. L’aderenza al partito filoimperiale di Enrico IV di Franconia, durante la lotta per le investiture, favorì la sua elezione a duca del Friuli il 3 aprile 1077 a Pavia. Per almeno un secolo e mezzo, la provenienza dei patriarchi e principi del Friuli fu esclusivamente tedesca. Ciò condizionò e contribuì a privilegiare i rapporti con l’area centro-europea delle popolazioni friulane.

-

.jpg) Il duomo di Sant’Andrea a Venzone.

Il duomo di Sant’Andrea a Venzone.

A partire dal XIII secolo, Venzone e Gemona furono tra i centri che conobbero lo sviluppo più repentino e duraturo. Poste lungo l’asse stradale che univa l’area litoranea con l’oltralpe – in particolare, da Portogruaro a Villach –, assieme a Tolmezzo rappresentavano i luoghi più settentrionali della Patria, ai quali fu riconosciuto un ruolo per gli scambi economici e commerciali. Venzone era l’ultimo avamposto per l’esazione dei dazi; a Gemona, grazie al privilegio accordato alla città dal patriarca Bertoldo di Andechs-Merania durante la prima metà del XIII secolo, tutti i carri in passaggio avrebbero dovuto obbligatoriamente sostare per una notte e corrispondere un dazio apposito, il Niederlech (lo ‘scarico’). Testimonianza eloquente della ricchezza accumulata da queste ‘quasi città’, sono le chiese costruite all’interno delle mura, in particolare i duomi di Sant’Andrea di Venzone e di Santa Maria assunta di Gemona, le cui fabbriche furono intraprese tra la fine del XIII e il principio del XIV secolo.

-

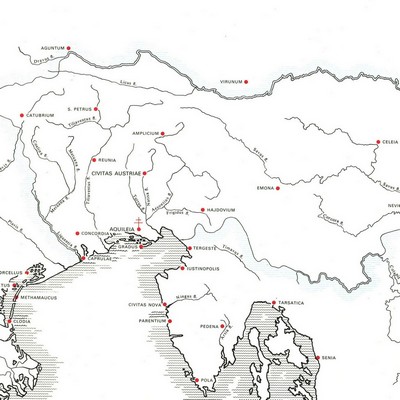

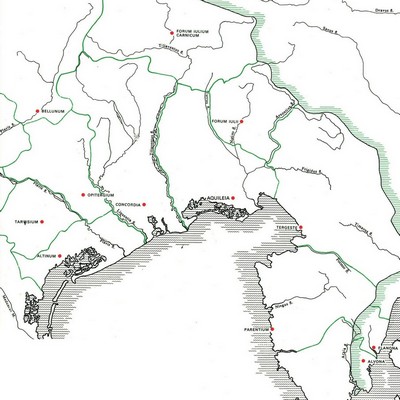

Le strade consolari romane:

Le strade consolari romane:

A. da Aquileia ad Aguntum (via Iulia Augusta) - B. da Aquileia a Virunum - C. da Iulia Concordia a Silanos - D. da Genua ad Aquileia (via Postumia) - E. da Aquileia a Forum Iulii e Virunum - F. da Atria ad Aquileia (via Annia) - G. da Aquileia a Iulia Emona - H. da Fonte Timavi a Tarsatica - I. da Tergeste a Parentium - L. da Aquileia a Tergeste e ParentiumLe strade consolari romane:

A. da Aquileia ad Aguntum (via Iulia Augusta) - B. da Aquileia a Virunum - C. da Iulia Concordia a Silanos - D. da Genua ad Aquileia (via Postumia) - E. da Aquileia a Forum Iulii e Virunum - F. da Atria ad Aquileia (via Annia) - G. da Aquileia a Iulia Emona - H. da Fonte Timavi a Tarsatica - I. da Tergeste a Parentium - L. da Aquileia a Tergeste e Parentium -

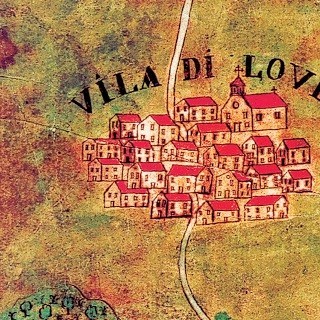

La storia del Friuli è principalmente la storia dei suoi tanti paesi che lo costituiscono. Per le modalità con le quali si è configurato il popolamento di queste terre, per la natura feudale dei poteri che ne governarono le sorti, lo sviluppo delle città fu assente e tardivo. La villa – il villaggio, il paese – era il primo istituto giuridico con il quale ogni abitante della Patria dovette riconoscersi almeno fino alla fine dell’età moderna. Riunendo l’insieme dei capifamiglia, gestiva i propri beni, eleggeva il proprio curato, amministrava (in prima istanza, e per reati minori) la giustizia. Queste prerogative, riconosciute dal governo marciano una volta decaduto lo stato patriarcale, si mantennero pressoché inalterate per molti secoli, garantendo la configurazione dell’identità dei friulani attorno al proprio paese: la villa.